Abtreibung

Vicki Baum löst auch das Thema der unehelichen Schwangerschaft bzw. Abtreibung aus der sozialen Verankerung. Tatsächlich war die ledige oder ungewollte Mutterschaft in der Zwischenkriegszeit vor allem ein proletarisches Problem, da sich bürgerliche Frauen in der Regel eine – wenn auch freilich strafrechtlich verbotene – Abtreibung eher leisten konnten. Der Roman verhandelt die Abtreibungsfrage ohne moralische Argumente und zeigt die sozialen, ökonomischen und emotionalen Herausforderungen für Frauen aller Gesellschaftsschichten, weswegen er als Plädoyer im Kampf gegen den Klassenparagrafen 218 gelesen wurde.

So probiert auch Helene zunächst einmal diverse Hausmittel im Selbstversuch, von einem selbst gebrauten Trank bis zu exzessiven Sprüngen im Schwimmbad, bevor sie sich zu ihrer Tour de Force durch die Frankfurter Abtreibungspraxen aufmacht, die jene Positionen vorführt, die dem politischen Diskurs der Zeit entsprachen und abhängig von sozialem und finanziellem Hintergrund zur Verfügung standen: Prof. Riemenschneider hat eine exklusive Privatklinik und optiert für den Klassenparagrafen; die engagierte Gynäkologin Dr. Gropius klärt Helene über die sozialen Errungenschaften für ledige Mütter auf und versucht sie als Vertreterin einer ‚positiven Eugenik‘ für das Kind zu überzeugen; in der Praxis des Kurpfuschers ‚Doktor‘ Rauner herrschen nicht nur unhygienische Zustände, sondern er wird seinen Patientinnen gegenüber auch noch zudringlich; und die ‚emeritierte‘ Hebamme Friedrichs wird während Helenes Konsultation verhaftet, weil eine ihrer Patientinnen an den Folgen einer Abtreibung gestorben ist.

Diese Stationen positionieren sich nicht eindeutig für bzw. gegen den Schwangerschaftsabbruch, sondern zeigen neben den Risiken einer illegalen Abtreibung infolge der gesetzlichen Restriktionen auch unterschiedliche Meinungen und Möglichkeiten auf, sich dem Gesetz gegenüber zu verhalten. Ein Schwangerschaftsabbruch wurde in der Weimarer Republik mit Mord gleichgesetzt und bereits auf dessen Versuch standen für alle beteiligten Personen hohe Haftstrafen. Proteste gegen die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs erfolgten insbesondere vom linken Flügel der Frauenbewegung, der eine Fristenlösung bzw. Indikationslösung, d. h. die Berücksichtigung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Schwangeren, forderte. Die Kritik richtete sich vor allem gegen die Klassengesetzgebung, da hauptsächlich proletarische Frauen betroffen waren, die auf Hebammen angewiesen waren oder in die Hände von Kurpfuscher*innen getrieben wurden. Nachdem im Jahr 1926 die § 218 bis 220 reformiert und durch den neuen § 218 ersetzt wurden, galt nun Abtreibung nicht mehr als Tötungsdelikt, sondern nur noch als einfaches Vergehen und wurde daher etwas milder bestraft. 1927 wurde auch die Abtreibung mit medizinischer Indikation erlaubt, was zwar als wichtiger Schritt verbucht werden konnte, doch wegen der Schwierigkeit der Unterscheidung von sozialer und medizinischer Indikation oftmals im rechtlichen Graubereich verblieb (vgl. Himmlmayr 2016, 30–48).

Carl Credé: Frauen in Not § 218, Blätter der Piscatorbühne, Erwin Piscator (1930). Public domain via Wikimedia Commons.

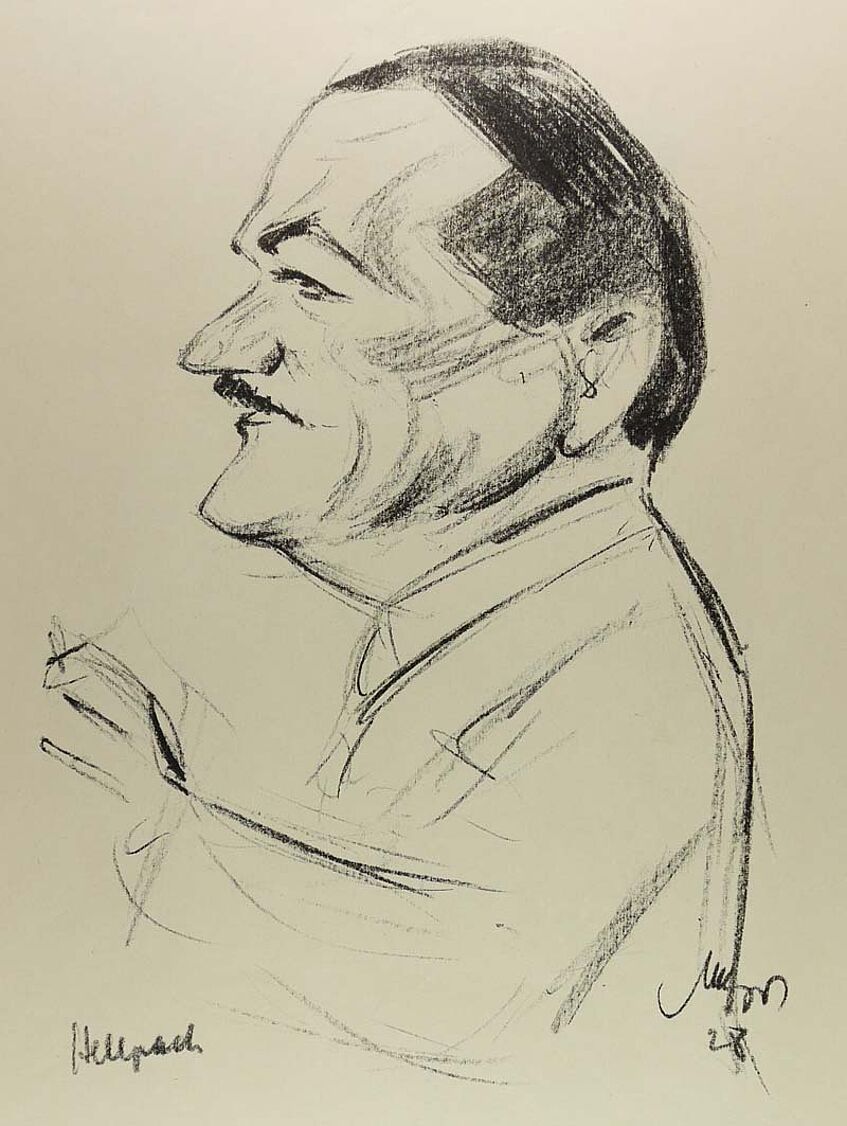

Willy Hellpach, 1928, Emil Stumpp. Public domain via Wikimedia Commons.

Auch literarisch schlug das brisante Thema hohe Wellen: Nach Victor Marguerittes Skandalroman Ton corps est à toi (dt. Dein Körper gehört dir 1926), der 1928 seriell in der Berliner Arbeiter Illustrierten-Zeitung abgedruckt und noch währenddessen verboten wurde, gelangten die einschlägigen Dramen Der Frauenarzt (UA 1928) von Hans José Rehfisch, Cyankali (UA 1929) von Friedrich Wolf und § 218. Gequälte Menschen (UA 1930) von Carl Credé in Berlin zur (Ur-)Aufführung. Der Film Frauenarzt Dr. Schäfer, der als eine der erfolgreichsten Arbeiten des Regieduos Louise Kolm-Fleck und Jakob Fleck Für und Wider des legalen Schwangerschaftsabbruchs verhandelt, konnte 1928 auch nur deswegen die Zensur passieren, weil die einschlägigen Termini in keinem der Zwischentitel erwähnt wurden. Und ebenfalls bereits 1928 publizierte Mela Hartwig ihre Erzählung Der phantastische Paragraph, in der sich eine scheinschwangere Studentin nach einer Selbstabtreibung mittels Mutterkornpräparat vor Gericht verantworten muss. In Maria Lazars Ende der 1920er Jahre entstandenem, lange Zeit als verschollen gegoltenen und daher erst 2023 publizierten Roman Viermal ICH verhandelt die Ich-Erzählerin im Kontext weiblicher Identitätserfahrung auf narratologisch anspruchsvolle Weise ihren eigenen Schwangerschaftsabbruch mit anschließender Todeserfahrung. 1931 erfolgt in Irmgard Keuns Gilgi, eine von uns die Forderung nach dem Abbruch der unerwünschten Schwangerschaft bei der gynäkologischen Konsultation so furchtlos wie selbstbewusst; im selben Jahr kam es allerdings nach der Verhaftung zweier Ärzte (einer davon war Wolf) unter der Führung der KPD zu einer regelrechten sozialen Massenbewegung gegen den § 218, in deren Kontext sich auch Baum (neben dem Politiker und Arzt Willy Hellpach) in der auflagenstarken Vossischen Zeitung mit ihrem Artikel Frau unter Frauen für das weibliche Selbstbestimmungsrecht auf den Schwangerschaftsabbruch einsetzt (Baum 1931). Einige Jahre zuvor hatte sie bereits in ihrer Rezension zu Marguerittes Roman Dein Körper gehört dir die rigide Gesetzeslage kritisiert: „Wenn ein Gesetz immerfort, immerfort, zu hunderttausenden Malen, übertreten wird, so ist das ein deutliches Zeichen dafür, daß mit diesem Gesetz etwas nicht in Ordnung ist.“ (Baum 1928).

Mit Helene Willfüers Kampf für die autonome Entscheidungsgewalt über ihren eigenen Körper steht Baum in einer langen literarhistorischen Traditionslinie, die Karin Struck mit Lieben (1977), Margaret Atwood mit The Handmaid’s Tale (1985, dt. Der Report der Magd 1987), Annie Ernaux mit Les armoires vides (1974, dt. Die leeren Schränke 2023) sowie L’événement (2000, dt. Das Ereignis 2021), Marlene Streeruwitz mit Entfernung (2006) oder Gertraud Klemm mit Einzeller (2023) fortsetzen. Und auch fast 100 Jahre später hat das Thema leider nichts von seiner realpolitischen Aktualität eingebüßt, wenn man auf die verschärften Abtreibungsverbote blickt, wie sie seit 2021 in Polen oder seit 2022 in den USA wieder in Kraft sind.

Veronika Hofeneder

Literatur

- Baum 1928 - Vicki Baum: Victor Margueritte: Dein Körper gehört dir. In: Die Dame 55, 14, Erstes Aprilheft 1928, Beilage: Die losen Blätter, 223.

- Baum 1931 - Vicki Baum: Frau unter Frauen. In: Vossische Zeitung 5.4.1931, Vierte Beilage.

- Himmlmayr 2016 - Iris Himmlmayr: „Es kann nicht sein.“ Der literarische Diskurs zur Abtreibung in Novellen und Romanen der Ersten Republik. Masterarbeit Univ. Wien 2016.