Autobiografische Elemente und Strategien der Fiktionalisierung

Aufgrund biografischer Parallelen, die zwischen der Hauptfigur Marion und Vicki Baums eigener Lebensgeschichte bestehen, wurde der Roman meist auf eine rein autobiografische Lesart festgelegt (s. den Abschnitt „Rezeption“). Trotz der oftmals naheliegenden Bezüge zwischen der Autorin und der Protagonistin muss jedoch die Fiktionalisierung der Handlung und der Personen berücksichtigt werden. Die thematische Vielfalt dieses Zeitromans geht weit über Baums eigene Biografie hinaus und bietet Ansatzpunkte für genderkritische, kulturhistorische, intertextuelle oder gedächtnistheoretische Lesarten.

Topografisch ist die Rahmenhandlung der Geschichte in den Schweizer Alpen angesiedelt, während die Binnenhandlung, die den Hauptteil des Romans ausmacht, aus einem Rückblick der Protagonistin auf ihre Lebensgeschichte besteht. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs spielt diese in Österreich und Deutschland. Die späteren Erinnerungen Marions von der Zwischenkriegszeit bis ins Jahr 1940 sind in den USA angesiedelt, wo Marion mit ihrem Ehemann John Sprague lebt, ein kürzerer Teil der Handlung spielt in der Sowjetunion. Österreich, Deutschland und die USA sind auch zentrale Lebensstationen Baums, allerdings greifen nicht nur topografisch Fakten und Fiktion ineinander, sondern auch auf historischer Ebene.

Die Rahmenhandlung des Romans beginnt im Schweizer Ort Staufen, der hier in den Walliser Alpen liegt und damit nicht dem gleichnamigen, realen Ort im Kanton Aargau entspricht. Die im Text geplante Wanderroute zur Überquerung des Grauhorns, ein Berg der Lepontinischen Schweizer Alpen, ist mit Blick auf die tatsächliche Entfernung (Luftlinie zwischen Grauhorn und Staufen ca. 95 km) nicht realistisch. Allerdings sind mit Veronika Hofeneder die Alpen in Baums Roman über die topografisch-historische Realität hinaus auch als literarisches Produkt zu sehen (vgl. Hofeneder 2023, 181). Die topografischen Beschreibungen Wiens hingegen entsprechen im Hinblick auf Straßen, Plätze und Institutionen weitgehend historischen Gegebenheiten. Die Orte, an denen die Protagonistin ihre Kindheit und Jugend verbringt, lassen sich im Umfeld der Wohnung in der Nibelungengasse 3 im 1. Bezirk verorten, in der Baum selbst aufgewachsen ist.

Dass sie bei der im Roman genannten Stadt Bergheim Darmstadt als Vorbild nahm, betonte der Übersetzer Fritz Zielesch bereits 1952 in seiner Rezension des Romans (vgl. Zielesch 1952). Auch Baum selbst erwähnte in ihrer Autobiografie, sie habe in dem Roman „die friedliche, warme Atmosphäre solcher weltverlorenen deutschen Residenzstädtchen wie Darmstadt beschrieben“ (Baum 2019, 330). Die Autorin hatte mehrere Jahre in der hessischen Residenzstadt verbracht, wo ihr zweiter Ehemann Richard Lert als Kapellmeister und sie selbst als Harfenistin am dortigen Hoftheater tätig waren. Auch die Arbeit Marions in der Bergheimer Säuglingsstation knüpft an Baums Erfahrungen in der Kinderklinik Darmstadt während des Ersten Weltkriegs an (vgl. Baum 2019, 355f.).

Für die Ehe Marions mit Hauptmann Kurt Tillmann, der im Ersten Weltkrieg fällt, gibt es jedoch keine biografischen Parallelen, ebenso wenig wie für die Affäre mit dem jüdischen Untermieter Manfred Halban, die zu Marions Schwangerschaft führt. Ausgehend von der Unsicherheit der Protagonistin über die Vaterschaft markierte Baum in einem viel zitierten Interview am 16.3.1942 mit dem Time Magazine den Unterschied des Romans zu ihrer Lebensgeschichte, indem sie lakonisch feststellte: „Well, I know who is the father of my children.“ (Anonym 1942; vgl. Baum 2019, 329f.) Die Stadt Berlin spielt im Vergleich zu Wien im Roman eine weniger große Rolle, dennoch ähnelt Marions Berliner Wohnung im Dachgeschoss Baums realer Wohnsituation in Berlin-Grunewald, wo sie ab 1926 gemeinsam mit ihrer Familie eine Mansardenwohnung der Bankiersfamilie Hirschberg bewohnte (vgl. Nottelmann 2007, 113). Erinnerungen Marions an das Berlin der 1920er Jahre, das Nachtleben, die Musik- und Kunstszene sowie die Beschreibungen von neuen sozialen Gewohnheiten und Veränderungen der Geschlechterverhältnisse weisen ebenso auf Baums Zeit in Berlin hin, wo sie von 1926 bis 1931 ihre prägenden Jahre als Redakteurin im Ullstein Verlag verbrachte (vgl. Baum 2019, 449–482).

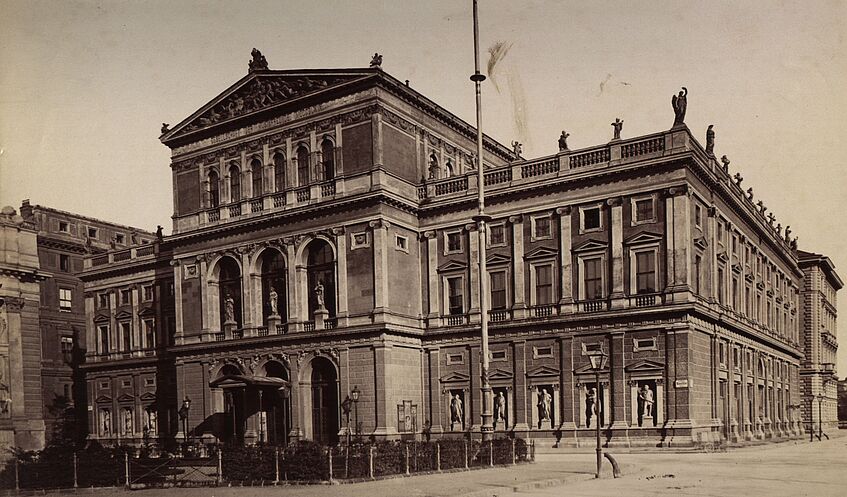

August Stauda (Fotograf), Musikverein (Haus der Gesellschaft der Musikfreunde), um 1900, Wien Museum Inv.-Nr. 106630/3.

Analog zu Baum besucht Marion das Wiener Konservatorium. Allerdings erlernte Baum das Instrument der Harfe, während Marion Violine spielt. Der im Roman eindringlich dargestellte Kampf von Marions Mutter, die sich für eine – zur damaligen Zeit für Mädchen unübliche – Ausbildung der Tochter am Konservatorium einsetzte (vgl. 61–68), ähnelt den Berichten Baums über die „wahre Schlacht“ (Baum 2019, 171) der Mutter, mit der sie in der Familie durchsetzen konnte, dass die Tochter eine Ausbildung als Harfenistin erhielt. Auch an die letzten Stunden des Großvaters väterlicherseits, mit dem Baum sehr verbunden war, erinnert sich Baum in ihrer Autobiografie (vgl. Baum 2019, 58–62). Der Roman verknüpft das Ereignis hingegen ironisch mit Traditionen der österreichischen Küche, wenn Marions Großvater nach einem Wettessen von Marillenknödeln stirbt, bei dem er 28 und ein halbes Stück davon verzehrt hatte: „das Merkwürdige daran ist, daß er nicht an einer Krankheit starb, sondern an einer Mehlspeise, was schließlich für einen alten Österreicher kein schlechter Tod ist.“ (39)

Marions anekdotische und meist positive Erinnerungen konzentrieren sich im ersten Teil des Romans auf die Kindheit, die Jugend sowie die großbürgerliche Atmosphäre des Elternhauses in Wien. Die schwierigen Erfahrungen der eigenen Kindheit hatte Baum bereits in ihrem ersten Roman Frühe Schatten. Das Ende einer Kindheit (1914) thematisiert. Die Beziehung zum Vater, den sie als hypochondrisch und narzisstisch erlebte, sowie die psychische Erkrankung der Mutter, die sie später ebenfalls in ihrer Autobiografie beschrieb (vgl. Baum 2019, 30–57, 108–113), spielen auch in Marion lebt eine Rolle: Marions Vater erscheint dort gleichgültig, abwesend, auf die Arbeit konzentriert, gleichzeitig streng und von undurchschaubaren Regeln besessen. Sowohl die Autobiografie als auch Marion lebt erwähnen, wie der Vater die Lektüre von Heinrich Heine verbot (vgl. 32f.; Baum 2019, 42) und ihr Auftritt als Musikerin zum Skandal geriet (vgl. 63; Baum 2019, 111). Inhaltliche Analogien betreffen auch die Darstellung der Mutter, allerdings nimmt Marions Mutter wesentlich weniger Raum ein als Baums reale Mutter in den autobiografischen Aufzeichnungen. Marions Mutter zeigt sich vor allem um die Einhaltung der sozialen Etikette und der moralischen Grundsätze bemüht, was die Tochter rebellieren lässt, die von zu Hause ausreißt. Der Tod von Marions Mutter nach einer Operation, während sie selbst als Musikerin auf Tournee in Amsterdam ist, erinnert indes an Baums Bericht über die telefonisch erhaltene Todesnachricht ihres Vaters, der 1943 in Novi Sad im Zuge eines antisemitischen Pogroms getötet wurde (vgl. Baum 2019, 167–169).

Während somit Marions frühe Erinnerungen vielfach autobiografische Bezüge aufweisen, entspricht der weitere Lebensweg Marions nur noch fallweise dem der Autorin. Hier ist die bislang noch nicht untersuchte narrative Struktur des Romans bemerkenswert: Die Binnenhandlung erzählt die Vergangenheit rückblickend aus der Figurenperspektive Marions, während die Rahmenhandlung in der erzählten Gegenwart am 14.6.1940 mittels einer auktorialen Erzählstimme geschildert wird. Die Rückblicke sind oft blitzlichtartig mit dem exakten Datum der erzählten Gegenwart verbunden, was geradezu filmisch anmutet. Kommentare der Vorausschau, die die zukünftige Handlung andeuten, durchbrechen nicht nur die Erinnerungen der Protagonistin, sondern auch das gegenwärtige Gespräch mit Christopher. Die fortlaufende Handlung reflektiert Marion in zahlreichen inneren Monologen, oftmals begleitet von den an sie selbst gerichteten Worten ‚Marion, mein Mädel‘. Zahlreiche Figurendialoge verdeutlichen die unterschiedlichen Sprechweisen der Charaktere.

Ebenfalls komplex ist die Verflechtung der Zeitstrukturen in Marion lebt: Hofeneder hat dargelegt, wie sich Baum mit poetologischen Fragestellungen und – ausgehend von den Entwicklungen im Film – mit der Umsetzung von Zeitsprüngen in der Literatur beschäftigte (vgl. Hofeneder 2017, 219f.). In Marion lebt bedient sich Baum außerdem des Verfahrens der Montage, wenn z. B. der Brief der Hessischen Großherzogin, der Brief Marions an ihre Freundin Clara sowie die Briefe Renates an Clara und an Michael in den Text integriert werden. Montageartig integriert ist auch der Fragenkatalog, den Marion als Sozialarbeiterin mit der Prostituierten Olga Wasmuth abarbeitet.

Verweise auf eigene und andere Texte sowie parodistische und selbstironische Elemente sind ebenfalls typisch für Baums Arbeitsweise, werden jedoch oft „aufgrund der Rezeption außerhalb des hochliterarischen Paradigmas ignoriert“ (Capovilla 2000, 295). So stellt die Rahmenhandlung von Marion lebt in den Alpen einen Bezug zu Baums früher Novelle Das Joch (1922) her, die in den Tiroler Alpen spielt. Das im Roman geschilderte soziale Elend der Zwischenkriegszeit knüpft an die Novelle Hunger (1922) an, die Baum vor dem Hintergrund eigener Hungererfahrungen verfasst hatte. Wie Marion lebt machen außerdem auch andere Romane Baums Frauen zu Protagonistinnen, u. a. stud. chem. Helene Willfüer (1928/29), Die Karriere der Doris Hart (1936) oder die auf Englisch publizierten Romane Headless Angel (1948) und Theme for Ballet (1958).

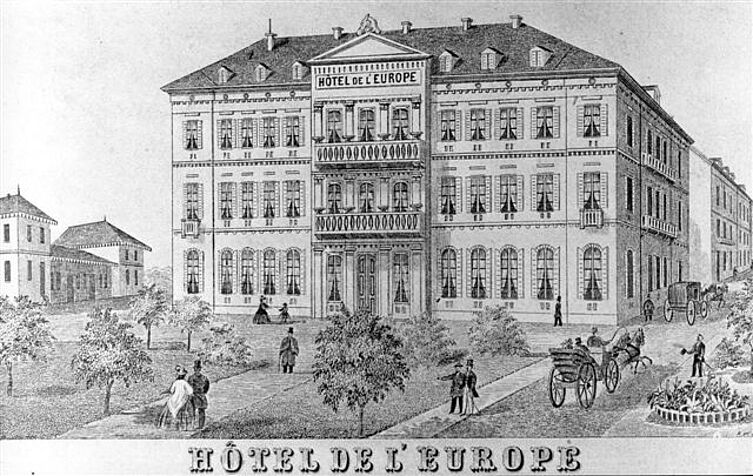

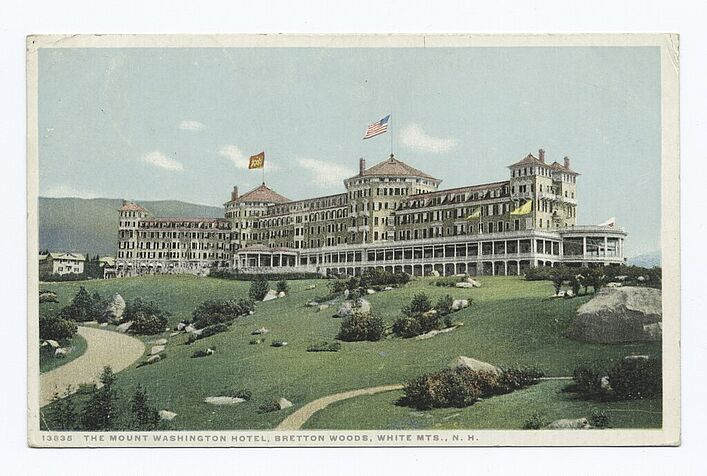

Im Roman genannte internationale Luxushotels

Über solche intratextuellen Parallelen und Bezüge hinaus knüpft Marion lebt an die Weltliteratur seit dem 18. Jahrhundert an: Erinnerungen und Kommentare der Protagonistin beziehen sich z. B. auf Werke von Henrik Ibsen, Oscar Wilde, Lew Tolstoi, Fjodor Dostojewski oder Walt Whitman. Neben Hinweisen auf deutschsprachige Klassiker von Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, Heinrich Heine oder Thomas Mann greift der Text auch populäre Unterhaltungsformate und Textsorten auf, darunter George Gershwins Musical Of Thee I Sing (1931) oder Märchen von Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff und den Brüdern Grimm. Darüber hinaus werden zahlreiche Geschichten aus der Bibel zitiert und mit der Nennung von Werken Albrecht Dürers oder Sandro Botticellis auf die europäische Kunstgeschichte verwiesen.

Als eine spezielle Form des Selbstzitats ihrer eigenen Hotel-Romane (vgl. Streitler-Kastberger 2013) sind auch einige international bekannte Hotels wichtige Romanschauplätze, wie die Hotels Sacher und Bristol in Wien, das Savoy in London, das Metropol in Moskau und der Europäische Hof in Heidelberg.

Desiree Hebenstreit

Siglen

- AdK - Akademie der Künste, Berlin, Vicki-Baum-Archiv

- WStLA - Wiener Stadt- und Landesarchiv

Literatur

- Anonym 1942 - Anonym: Books: All in a Lifetime. Vicki Baum: Marion Alive [Rez.]. In: Time Magazine, 16.3.1942.

- Baum 2019 - Vicki Baum: Es war alles ganz anders. Erinnerungen. Köln 22019.

- Capovilla 2000 - Andrea Capovilla: Gina Kaus und Vicki Baum: Von Wien nach Hollywood. True Stories. In: Literatur als Geschichte des Ich. Hg. v. Eduard Beutner und Ulrike Tanzer. Würzburg 2000, 293–302.

- Hofeneder 2017 - Veronika Hofeneder: Vom Schreiben, Tanzen, Musizieren – Vicki Baums feuilletonistische Betrachtungen künstlerischer Ausdrucksformen. In: Feuilleton. Schreiben an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Literatur. Hg. v. Hildegard Kernmayer und Simone Jung. Bielefeld 2017, 217–260.

- Hofeneder 2023 - Veronika Hofeneder: Crevasses and Magic Mountains: Alpine Discourse in Vicki Baum’s Marion lebt (Marion Alive, 1942). In: The Draw of the Alps. Alpine Summits and Borderlands in Modern German-speaking Culture. Hg. v. Richard McClelland. Berlin 2023, 179–188.

- Nottelmann 2007 - Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. Eine Biographie. Köln 2007.

- Streitler-Kastberger 2013 - Nicole Streitler-Kastberger: Hotels – Vicki Baum und die Kunst des Selbstzitats. In: Lifestyle – Mode – Unterhaltung oder doch etwas mehr? Die andere Seite der Schriftstellerin Vicki Baum (1888–1960). Hg. v. Susanne Blumesberger und Jana Mikota. Wien 2013, 112–127.

- Zielesch 1952 - Fritz Zielesch: „Marion“ in Darmstadt [Rez.]. In: Darmstädter Echo, 8.3.1952.